Pays Basque Français

Mercredi 25 août 2021 départ de Durtal vers 8h45 direction Vaux sur Mer rejoindre la petite sœur qui est sur place depuis la veille et comme cela se trouve sur la route de notre amorce vers le Pays Basque nous décidons de faire un petit crochet. Aujourd'hui nous avons parcouru 294 kilomètres et à l'arrivée beau temps ciel bleu sans nuages et une température de 28°.

Jeudi 26 août départ vers 10h30 direction Mornac sur Seudre et ensuite Talmont sur Gironde classés parmi les plus beaux villages de France. Aujourd'hui nous avons parcouru 46 kilomètres par beau temps ciel sans nuages avec une température de 27°.

Mornac sur Seudre

Situé en bord de Seudre celui-ci par le passé était un port de pêche et de commerce.

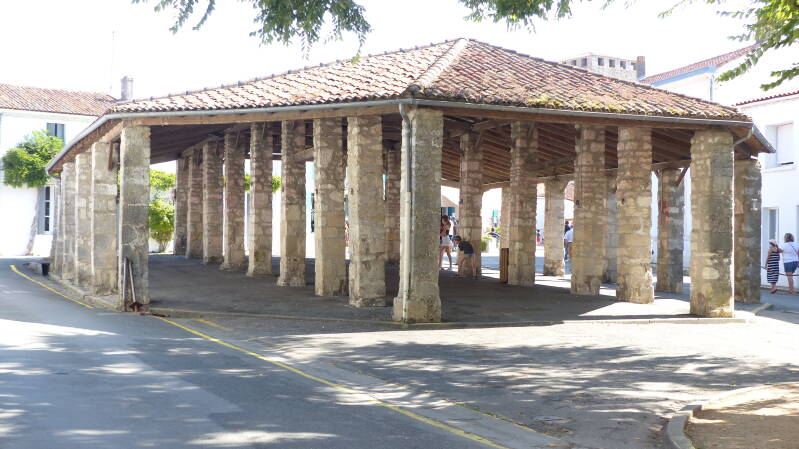

Halles médiévale

son port et ses cabanes de pêcheurs

ses maisons typiques de Charente maritime aux murs blancs et volets colorés

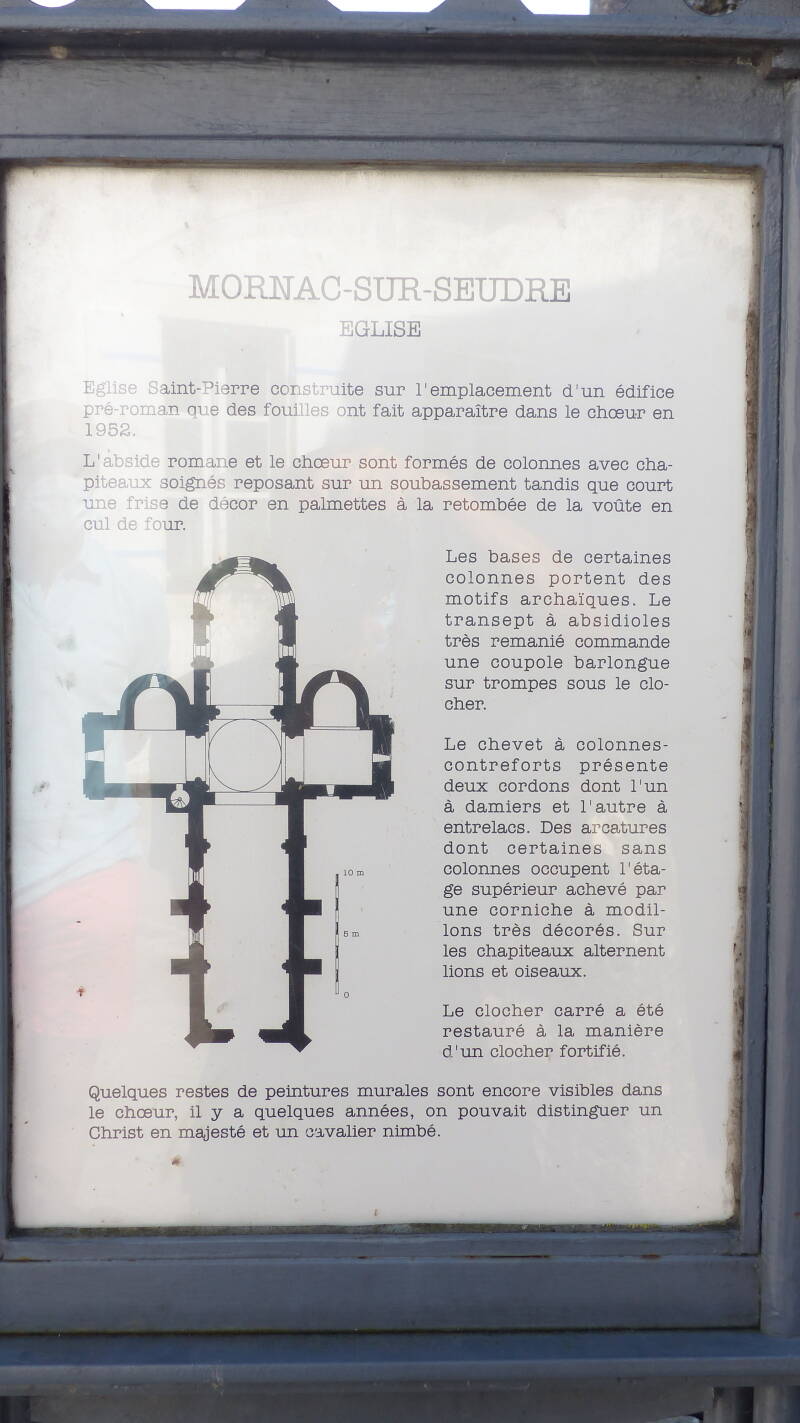

son église

Talmont sur Gironde

A 15 km au sud de Royan, sur un promontoire rocheux surplombant l'estuaire de la Gironde, Talmont, a gardé son plan originel de bastide, édifiée en 1284 par Edouard Ier d'Aquitaine. Dominant le village, la magnifique église Sainte-Radegonde, symbole de la région Poitou-Charentes, est encore fortifiée de remparts. Dans le bourg, maisons aux façades blanches et volets bleus se dévoilent derrière les roses trémières.

L’Histoire de Talmont sur Gironde a commencé en 1284 seulement, lorsque Edouard Ier, roi d’Angleterre, achète la châtellenie de Talmont afin d’y faire construire une cité. Jusqu’à cette date, la zone géographique était composée de marécages uniquement.

A partir de 1292, Talmont commence à conquérir les français et acquiert rapidement une petite notoriété : en 1440, la ville devient même une base de piraterie, utilisée pour piller les bateaux de passage.

Pendant la Guerre de Cent Ans, les fortifications de Talmont sont détruites puis reconstruites par Charles VIII, en 1492 (je vous l’accorde, on retiendra cette date pour Christophe Colomb et non pour la rénovation de Talmont…).

Dans les années 1560, Talmont sur Gironde est au cœur des guerres de religion.

En 1651, la cité est dominée par les Espagnols, qui finissent par l’abandonner après l’avoir démolie. En 1706, de nouvelles fortifications sont construites.

Au XVIIIème siècle, Talmont vit principalement grâce à son port, mais, à cause du blocus continental lié aux guerres révolutionnaires et impériales, la population doit se tourner vers l’agriculture et l’artisanat, au XIXème siècle.

Lors de la Première Guerre Mondiale, un port militaire est aménagé.

Après la Seconde Guerre Mondiale, la ville a subi d’importants dégâts, ayant été en première ligne lors des événements de la Poche de Royan.

A partir de 1960, Talmont sur Gironde est finalement restaurée, son église est mise en lumière, et de nouveaux commerces voient le jour.

Vendredi 27 août départ à 9h30 direction Blaye, nous continuons doucement notre descente. Aujourd'hui belle journée ensoleillée avec une température de 25° et nous avons parcouru 64 kilomètres.

Blaye

La Citadelle de Blaye est une magnifique construction qui culmine sur un promontoire rocheux au dessus de la Gironde.

La Citadelle de Blaye couvre une superficie d'environ 38 hectares et fût bâtie entre 1685 et 1689 par le Directeur Général des Fortifications de Guyenne : François FERRY sous la supervision de Sébastien Le Prestre Marquis de VAUBAN.

La Citadelle de Blaye avait pour but de contrôler la navigation sur l'Estuaire de la Gironde. Mais cette construction n'était pas suffisante au vu de la largeur de la Gironde et surtout de la portée des canons à cette époque.

VAUBAN profita donc de la disposition de l'île Pâtée entre la rive de Blaye et celle de la rive du Médoc pour imaginer une triple défense nommée : Le Verrou de l'Estuaire . Les bateaux ennemis voulant rentrer vers les terres et vers Bordeaux se trouvaient pris dans un tir croisé provenant de cette triple défense composée de la Citadelle de Blaye , du Fort Pâté et du Fort Médoc.

La construction de la Citadelle débuta en réalité en 1652 par PAGAN et fût achevée en 1689 par VAUBAN.

La disposition des bastions en étoiles pour empêcher tout angle mort est le résultat de la conception de fortifications imaginées

par des ingénieurs militaires Italiens dont Léornard de Vinci.

C'est l'ingénieur français Jean Errard qui fixa les règles de la fortification en 1600 , principes qui seront améliorés par DE VILLE et PAGAN et appliqués pour la future Citadelle de Blaye.

La Citadelle de Blaye bien qu'inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1925 a faillit disparaître dans le courant des années 30.

En effet le port de Bordeaux exploita à cette époque la Carrière des Cônes pour endiguer l'érosion maritime de la Pointe de Grave.

Il obtint du ministère de la guerre de l'époque l'autorisation de la démolition de la demi lune des Cônes ainsi que l'accord du Ministère des Beaux-Arts. Les travaux commencèrent en 1936 mais furent stoppés grâce à l'action de plusieurs personnalités, ayant à leur tête le sous-préfet Jacques Guillemot ainsi que le maire de Blaye Julien Doré.

Le journaliste local Paul Raboutet donna une ampleur nationale à cet évènement ce qui conduisit à l'interruption des travaux.

L'année suivante en 1937 , la Citadelle de Blaye fût classée monument historique et ainsi cette merveille de l'architecture militaire fût sauvée.

Le 7 juillet 2008 elle fût classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

La Citadelle

L'estuaire de la Gironde , le plus long d'Europe.

Ses vignes et la centrale nucléaire.

Samedi 28 août ce matin grand soleil avant de partir nous allons sur le marché de Blaye acheter quelques victuailles. Au retour direction Sainte Eulalie en Born, aujourd'hui nous aurons fait 144 kilomètres. Cet après-midi plage et nous avons mis les fesses dans l'eau.

Dimanche 29 août pause sur place.

Sainte Eulalie en Born

Sainte Eulalie en Born est un petit village situé à la pointe sud du lac de Biscarosse-Parentis en plein cœur de la forêt des landes Gascogne.

Lundi 30 août quelques nuages dans le ciel mais rien de bien inquiétant arrivé sur l'aire des corsaires à Anglet en début d'après-midi après avoir parcouru 118 kilomètres. Dès notre arrivée direction le premier arrêt de bus pour nous emmener à Biarritz.

Biarritz

Hôtel du Palais

Vous ne le savez peut être pas, mais l’histoire de Biarritz est très liée à celle de Napoléon III et de sa femme. En effet, Eugénie est espagnole. Elle découvre donc très tôt les charmes de la côte basque en compagnie de sa mère, la Comtesse Montijo (si vous avez lu Mojito, c’est que vous en avez bu un de trop !).

La future impératrice aime tout particulièrement la région, où elle passe la plupart de ses vacances. Lorsqu’elle épouse Napoléon III, elle ambitionne un rôle tout particulier pour Biarritz. (Eh oui quand on passe ses vacances à Biarritz, on ne veut plus les passer ailleurs… Chauvine moi ? Jamais…). La ville devient le rendez-vous incontournable de l’été pour toute la cour de France ainsi que pour le Gotha de l’époque (un annuaire qui recense la noblesse et personnalités politiques de l’Europe) !

Une construction romantique

Afin de recevoir correctement ses invités, Napoléon III engage un grand chantier. La construction de la villa Eugénie est enfin achevée en 1855. Cette villa est désormais connue sous le nom d’Hôtel du Palais. Il s’agit de d’un palace français très réputé à travers le monde. Il dispose actuellement de 120 chambres et 33 suites, toutes pensées dans un style Empire.

La particularité de cet hôtel réside dans son architecture. Le bâtiment est construit en forme de E (pour Eugénie bien-sûr… c’est sympa d’avoir un mari empereur finalement…!). D’ailleurs, à part sa forme, le palais ne conserve actuellement quasiment plus rien d’origine, à cause d’un incendie en 1903.

Non loin de leur villa, le couple impérial décide de construire une petite chapelle. Ils confient l’architecture de ce lieu de culte à Boeswillwald. Il opte alors pour un style Hispano-Mauresque et Romano-Byzantin. La Chapelle est consacrée à Notre Dame de Guadalupe (sainte patronne du Mexique) car Napoléon III souhaite rendre hommage à ses soldats qui se battent alors au Mexique.

La grande plage et le phare de Biarritz en fond

C’est la plage carte postale avec son palais transformé en palace, ses tentes rayées et ses clubs pour enfants. Successivement appelée plage des Fous, puis plage de l’Impératrice, la Grande Plage est la plage centrale de Biarritz avec ses commerces, cafés et restaurants à proximité.

Le port des pêcheurs

UN VILLAGE DANS LA VILLE

Bienvenue au Port des Pêcheurs, dans ce petit village dans la ville, avec ses codes, ses figures locales et son art de vivre ! C’est drôle comme on se cantonne très souvent aux mêmes rues, aux mêmes endroits sans prendre le temps de redécouvrir certains lieux ! Je devais m’y arrêter une dizaines de minutes. J’y ai finalement passé 2 heures au milieu des crampottes à discuter avec les figures locales de cette particularité réservée aux pécheurs !

Saviez vous que Napoléon III rêvait à l’époque d’en faire un grand port ? Ce projet impérial ne voyant jamais le jour, il est resté intact et les petites crampottes sont demeurées seules reines des lieux ! Un village dans la ville, je vous disais, qui fut « officialisée » le 7 juin 1961, date à laquelle le port des pêcheurs a été proclamé commune libre, l. Jeannot en était le « maire à vie ». Ce titre honorifique et humoristique avait été conféré à cet ancien marin-pêcheur par l’ancien maire Bernard Marie dans les années 70. Les rues et les places ont d’ailleurs été rebaptisées par la nouvelle autorité.

Le rocher de la Vierge

Le Rocher de la Vierge à Biarritz est indissociable de l’image de Biarritz. Ce rocher doit son nom à la statue de la vierge qui fût installée à son sommet en 1865. La légende raconte que les pêcheurs biarrots, baleiniers à l’époque, furent pris dans une tempête terrible. Une lumière divine les guida pour rentrer au port. Les rescapés érigèrent en remerciement une statue de la vierge sur ce rocher.

Napoléon III décida de percer ce rocher et de le relier à la côte par une passerelle. La première en bois ne supporta pas les caprices de l’océan. En 1887, Gustave Eiffel se vit confier la réalisation de l’ouvrage métallique.

La balade est très agréable avec sa vue imprenable sur la Côte Basque.

La Villa Belza

La villa Belza est une construction de style néo-moyenâgeux construite entre 1880 et 1895 sur la côte rocheuse de Biarritz.

Un peu d’histoire : Tout commence en 1825 lorsque le cultivateur Dominique Daguerre, propriétaire de ” Trespots”, lors d’un échange avec la commune, obtint ce champ curieusement implanté sur les rochers. Son fils Étienne vendit ce “cassaou de Trespots”, également appelé ” champ du rossignol ” au notaire Alexandre Dihinx. Après sa mort, deux autres propriétaires se succédèrent.

Le ” champ du rossignol ” resta vierge de construction jusqu’en 1882, date de sa vente à Ange Dufresnay, directeur général de la compagnie d’assurances le Phénix à Paris. A cette époque, le terrain était clôturé par un baradeau avec quelques tamaris. Un sentier permettait d’en faire le tour. Les Biarrots ne se privaient guère d’aller pêcher ou flâner le long de ce pittoresque chemin.

La construction de la villa Belza fut confiée à l’architecte Alphonse Bertrand secondé par l’entrepreneur A. Joly. N’étaient son spectaculaire donjon néo-moyenâgeux et sa tourelle en poivrière construits par Dominique Morin en 1889, la villa de plan rectangulaire serait, somme toute assez banale. Sa situation insolite sur les rochers, sa proximité avec le “Pont du Diable “, son nom de ” Belza ” signifiant noir en basque, en ont fait pendant des décennies l’antre du mystère, alimentant les légendes les plus folles de sorcellerie ou de revenants.

Bayonne

Le jardin botanique

Les remparts

Les portes d'entrée dans la vieille ville

La cathédrale

Le cloître

Quelques costumes basques d'époque

Château vieux et l'église Saint André

Les Halles

Les maisons sur le bord de la Nive

Le pont Saint Esprit sous lequel coule le fleuve l'Adour

Le fronton du rail bayonnais

Ses maisons typiques

Mercredi 1 septembre le temps est nuageux ce matin et quelques gouttes sont tombées. En début d'après-midi nous allés faire quelques courses et avons ensuite pris la route direction la Bastide-Clairence classé parmi les plus beaux villages de France. Aujourd'hui nous avons parcouru 37 kilomètres.

La Bastide-Clairence

La Bastide Clairence, seule bastide du Pays Basque, n’échappe pas aux règles fondatrices des villes neuves. Créée en 1312 par Louis X le Hutin, cette bastide met en avant des caractéristiques particulières comme notamment son métissage culturel tant au niveau linguistique que patrimonial. En effet, cette mixité culturelle se remarque à travers les deux tendances architecturales prédominantes dans la bastide ; on peut voir d’une part la maison à pignon avec des colombages de couleurs vert ou rouge —identité culturelle locale basque— et d’autre part la maison navarraise rectangulaire avec une entrée principale cintrée. De plus, on peut y retrouver une place située au cœur du village cernée par des arcades; il s’agit du pôle attractif de la ville au Moyen âge et encore de nos jours grâce à quelques commerces.

Ses maisons typiques

Son église

Jeudi 2 septembre ce matin nous nous sommes levés avec la pluie et elle c'est arrêté vers 10 heures. Nous avons pris la direction de Cambo les bains après manger et avons parcouru 22 kilomètres.

Cambo les bains

Son église basque

Son lavoir

Le pont Romain

Les maisons basque

Nos premiers champs de piment

Notre premier gâteau basque à la cerise

La chapelle aux icones

Le musée du chocolat

La chapelle Notre Dame des Sources

Les Thermes

Samedi 4 septembre au lever le soleil était au rendez-vous nous avons pris la route pour se rendre à Saint Jean Pied de Port. aujourd'hui nous avons parcouru 98 kilomètres. Après notre visite de la ville nous avons fait quelques achats la frontière espagnole.

Saint Jean Pied de Port

La cité médiévale de Saint-Jean-Pied-de-Port conserve quelques trésors architecturaux de cette époque florissante à l’image de sa muraille, véritable corset de pierres enveloppant le cœur historique.

Construite au XIIIe siècle en bel appareil de grès rose de l’Arradoy, l’enceinte est percée de quatre majestueuses portes ogivales.

Grâce à la récente mise en valeur du chemin de ronde par les services techniques de la ville, il est possible de longer la muraille, de la porte de Navarre à la porte Saint-Jacques, et ainsi suivre les pas des soldats.

Dominant la ville de plus de 70 mètres, la Citadelle se dresse au sommet de la colline de Mendiguren.

Cité frontalière de l’Espagne, grand ennemi du royaume de France aux XVII-XVIIIes siècles, la place forte de Saint-Jean-Pied-de-Port fut défendue par une citadelle, construite vers 1625-1627 puis améliorée dans la décennie 1640.

Elle est un exemple rare et exceptionnel de la fortification bastionnée primitive, du début du XVIIe siècle, telle que la concevait les ingénieurs précurseurs de Vauban.

Après sa visite en 1685, Vauban y apposa sa marque, comme en témoigne le soin apporté à l’architecture des bâtiments et des portes ou la construction de souterrains.

La Citadelle fut achevée en 1728. Classée Monument Historique en 1963, elle abrite aujourd’hui un collège.

Outre son parcellaire hérité du Moyen Age, la vieille ville a su conserver son patrimoine architectural.

Reliées par un pont de pierre, les rues de la citadelle et d’Espagne constituent le cœur historique de la ville.

Des rues étroites et pavées, des façades alignées, une architecture préservée et authentique, des linteaux aux inscriptions et décors sculptés voilà le charme de ces vieilles rues chargées d’histoire !

La maison Arcanzola

La plus ancienne épigraphie AÑO 1510 apparaît sur le linteau de cette maison, remarquable par son étage à pans de bois et remplage de briques disposées en épis.

Une grande devanture d’échoppe occupe tout le rez-de-chaussée, illustrant l’intense activité commerciale de la ville.

En 1531 y naquit le Bienheureux Jean de Mayorga, Jésuite martyrisé au large des Canaries par un corsaire calviniste.

Sur l’une des poutres supportant l’avancée du toit, une petite croix blanche rappelle le souvenir du martyr Jean de Mayorga.

Dimanche 5 septembre, ce matin nous nous sommes levé de bonne heure pour faire une randonnée de 14 kilomètres à la recherche des Pottok et des vautours fauves que nous avons trouvé après 2 heures de montée pour un dénivelé positif de 350 mètres. Cet après-midi par une forte chaleur nous avons fait 9 kilomètres pour rejoindre Soudaïre.

Itxassou

Pottok ou petit cheval basque

Vautour fauve

Le pas de Roland

Selon la légende, Roland, le neveu de Charlemagne, passa par ce site en août 778 en se dirigeant à cheval vers le col qui lui permettra de repousser les Sarrasins (en réalité la milice Vasconne basque) en Espagne avec l’aide de son armée. Toutefois, un gros rocher infranchissable lui barra le passage. Une première légende raconte que cette cavité fût creusée par un coup de sabot du cheval de Roland. Une seconde relate que ne pouvant poursuivre son chemin, Roland brandit son épée (du nom de Durandal ) et tailla un passage lui-même pour franchir cet obstacle avec ses soldats. Mythe légendaire ou affaissement naturel agrandi par l’homme pour y faire passer un sentier muletier ? Le mystère demeure. Malheureusement, la légende conte aussi que le brave Roland trouva la mort peu de temps après cet épisode, le 12 août 778 au col dit « Col de Roncevaux » aux pieds de l’Espagne, au cours d'un affrontement contre les Sarrasins.

Lundi 6 septembre, il fait encore chaud direction Espelette et Ainhoa classé plus beau village de France pour dormir ce soir sur le parking du train de la Rhune. Aujourd'hui nous avons parcouru 90 kilomètres.

Espelette

Ainhoa

Sare et la Rhune

Le train à crémaillère de la Rhune

Au milieu du 19ème siècle, les pentes de La Rhune étaient couvertes de sentiers puisqu’on en dénombraient 90 entre les communes de Sare, Ascain et Urrugne.

L’ascension de La Rhune pratiquée de tout temps par les chasseurs du néolithiques puis par les bergers transhumants, devint célèbre le 30 septembre 1859, jour où l’Impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III en fit l’ascension à dos de mulet. Au début du XXème siècle, pour faire face à son succès grandissant, un train à crémaillère fut construit afin d’amener les visiteurs de plus en plus nombreux, à son sommet leur faisant profiter d’un panorama exceptionnel.

C’est en 1909 que naît le projet de construire un train à crémaillère reliant le col de Saint-Ignace au sommet de La Rhune présenté par MM. Ader, Giros et Loucheur. Le projet fut approuvé par le conseil Municipal de Saint Jean de Luz puis d’Ascain.

Le décret d’utilité publique édite en 1912 « afin de mettre en valeur l’attraction renommée dite panorama de La Rhune qui, malgré les dépenses et les fatigues que nécessite l’ascension du pic par les moyens primitifs actuels, attire chaque année de plus en plus nombreux, les touristes et les baigneurs qui fréquentent les plages de Biarritz à Saint Sébastien et les stations thermales des Basses-Pyrénées ».

Le 24 juin 1912, le département des Basses-Pyrénées (ancien nom des Pyrénées-Atlantiques) autorise la construction et l’exploitation du chemin de fer à ses créateurs à leurs frais, risques et périls. En 1913, création de la Société Anonymes des Chemins de Fer Basques qui prend le nom de VFDM (Voies Ferrées Départementales du Midi) l’année suivante.

Les travaux débutent dès 1912 et sont interrompus de 1914 à 1919. A la fin de la guerre, la construction reprend, elle est relativement rapide du fait de l’inexistence d’ouvrage d’art et d’un terrain naturel de bonne qualité.

Appelée à se prononcer par référendum en 1978, la population de Sare rejeta le projet de création d'une route menant au sommet de la Rhune, ce qui permit au petit train à crémaillère de survivre, et à la région de garder son originalité.

Toujours la même technique depuis 1924

- Les motrices

Elles poussent les wagons à la montée et les retiennent à la descente. La traction ainsi que le freinage se font par les deux roues dentées centrales et sont actionnés au moyen de couples d’engrenages (double démultiplication) par deux moteurs asynchrones triphasés de 160 cv, alimentés sous 3000 V et tournant à 750 t/m.

Les motrices sont équipées de deux freins à main actionnés par les deux agents de conduite et agissant sur des tambours cannelés situés de part et d’autre de chaque roue dentée. Ces freins permettent d’immobiliser le train. De plus, si la vitesse arrive à dépasser 9 km/h, un frein automatique, agissant sur les moteurs, se déclenche provoquant l’arrêt du train sur quelques mètres. -

Les voitures

Les voitures en bois verni, ont été construites par les établissements Soulé de Bagnères-de-Bigorre. Le châssis repose en amont sur un boogie, et en aval sur un essieu, ceci afin de permettre une meilleure inscription dans les courbes.

Chaque voiture possède un essieu frein pour l’immobilisation d’urgence en rampe. Chaque train est composé de deux voitures possédant six compartiments de dix places assises chacun soit au total 120 places par train.

Mercredi 8 septembre beau temps nous prenons la direction de Urrugne qui va nous servir de camp de base le temps de visiter les alentours. Aujourd'hui nous avons parcouru 17 kilomètres. Cet après-midi visite du fort de Socoa.

Ciboure

Le fort de Socoa

Le Fort de Socoa à Ciboure est un édifice important dans l'histoire de la cité. L'histoire du Fort commence sous Henri IV. Soucieux de protéger Saint-Jean-de-Luz de l'ennemi Espagnol, il envisage de construire une forteresse. Des divergences entre les différentes communes feront échouer le projet. Le Fort de Socoa ne verra le jour que sous le règne de Louis XIII.

En 1636, les espagnols prennent le Fort et nomme la citadelle -Fort de Castille-. Quelques années plus tard, la souveraineté française est rétabli, l'ouvrage est alors achevé et prend le nom de Fort de Socoa.

En 1686, Vauban en tournée d'inspection dans les Pyrénées entreprend de renforcer le Fort et projette de construire une jetée pour améliorer l'accès au Fort. Les travaux du Fort furent dirigés par Fleury et s'achevèrent en 1698. Le site abritait une caserne et une chapelle.

Street art

Saint Jean de Luz

Joanoenia dite "maison de l'infante"

Lohobiague-Enea dite "maison de Louis XIV"

Eglise Saint Jean Baptiste

Grande plage

Le sentier littoral de Bidart à la corniche d'Urrugne

Hendaye

La plage des deux jumeaux

Sentier littoral domaine Abadia

La pointe Sainte Anne

Les deux jumeaux

Le château Abbadia

Pour continuer à suivre notre périple, rendez-vous sur la page pays basque Espagnol et côte atlantique et n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser des commentaires ci-dessous.

Ajouter un commentaire

Commentaires